Centenaire de l'armistice de 1918

EXPOSITION

"le service de santé"

Les chiffres font tourner la tête : 7,9 millions d'hommes ont été mobilisés en France (et dans les colonies). Entre l'annonce de la mobilisation générale le 2 août 1914 et la signature de l'armistice le 11 novembre 1918 dans un wagon à Rethondes dans la forêt de Compiègne

1,4 million de soldats français ont été tués et 4,3 millions ont été blessés.

GUERRE DE 14-18 :

Page d'accueil de la guerre de 14.

Les obligations militaires en 1914

La fiche matricule et liens utiles.

Août 1914 : la mobilisation générale.

LES "POILUS" DE LIORAC

Qui a fait la guerre de 14 à Liorac ?

Qui a fait la guerre de 14 à Liorac ? (suite)

Le 108e RI de Bergerac.

Des Lioracois du 108e RI.

Morts pour la France (MPLF) de Liorac.

MPLF non inscrits sur le Monument aux Morts

Les sépultures des soldats MPLF

Photos de poilus de Liorac.

Le couple pendant la guerre

Lettres de poilus de Liorac

Les cartes postales de guerre

"LES POILUS DE LIORAC" exposition pour le Centenaire de l'armistice

RECHERCHE D'UN SOLDAT dans la base de données (en cours).

LES FEMMES PENDANT LA GUERRE

Les femmes reprennent l’exploitation agricole.

En famille ou à l'usine, elles remplacent les hommes.

Les femmes et la correspondance.

LES ENFANTS PENDANT LA GUERRE

Une culture de guerre destinée aux enfants.

Le rôle de l'école.

Les enfants de Liorac impliqués dans l'effort de guerre.

Enfants de Liorac "adoptés par la Nation".

Page d'accueil de la guerre de 14.

Les obligations militaires en 1914

La fiche matricule et liens utiles.

Août 1914 : la mobilisation générale.

LES "POILUS" DE LIORAC

Qui a fait la guerre de 14 à Liorac ?

Qui a fait la guerre de 14 à Liorac ? (suite)

Le 108e RI de Bergerac.

Des Lioracois du 108e RI.

Morts pour la France (MPLF) de Liorac.

MPLF non inscrits sur le Monument aux Morts

Les sépultures des soldats MPLF

Photos de poilus de Liorac.

Le couple pendant la guerre

Lettres de poilus de Liorac

Les cartes postales de guerre

"LES POILUS DE LIORAC" exposition pour le Centenaire de l'armistice

RECHERCHE D'UN SOLDAT dans la base de données (en cours).

LES FEMMES PENDANT LA GUERRE

Les femmes reprennent l’exploitation agricole.

En famille ou à l'usine, elles remplacent les hommes.

Les femmes et la correspondance.

LES ENFANTS PENDANT LA GUERRE

Une culture de guerre destinée aux enfants.

Le rôle de l'école.

Les enfants de Liorac impliqués dans l'effort de guerre.

Enfants de Liorac "adoptés par la Nation".

LE SERVICE DE SANTE

Dès le début de la guerre, les trois sociétés qui composent la Croix-Rouge française, reconnues d'utilité publique et rattachées au service de santé de l'armée, mettent en place des hôpitaux auxiliaires, des infirmeries et des cantines de gare, et mobilisent les infirmières qu’elles ont formées, souvent des femmes de la bourgeoisie ou de la haute société :

Dès le début de la guerre, les trois sociétés qui composent la Croix-Rouge française, reconnues d'utilité publique et rattachées au service de santé de l'armée, mettent en place des hôpitaux auxiliaires, des infirmeries et des cantines de gare, et mobilisent les infirmières qu’elles ont formées, souvent des femmes de la bourgeoisie ou de la haute société :

► SBM (Société de secours aux blessés militaires des armées de Terre et de Mer),

► ADF (Association des Dames de France),

► UFF (Union des Femmes Françaises )

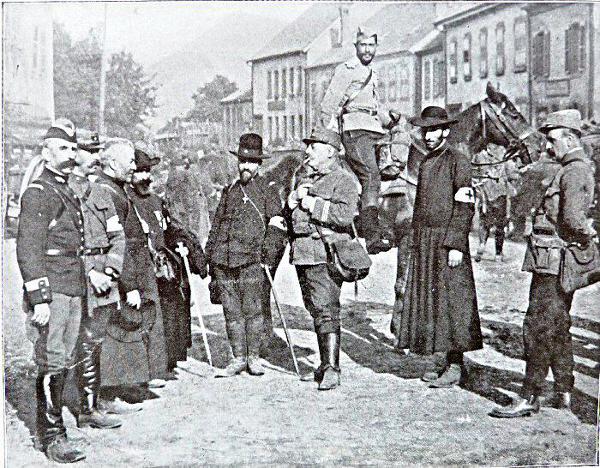

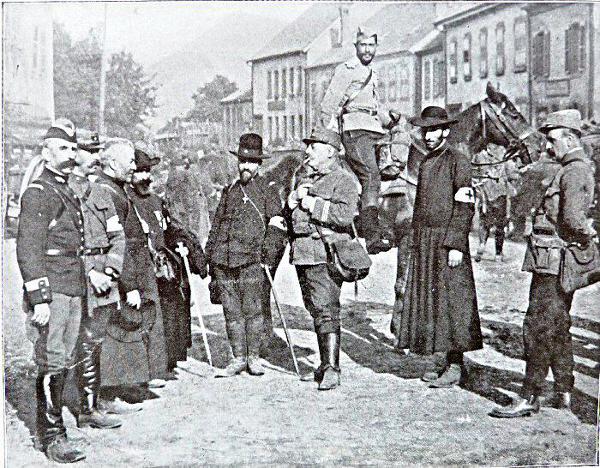

Dans la zone des combats, médecins, pharmaciens, dentistes, brancardiers, infirmières mais aussi aumôniers, s'acharnent à secourir les blessés : ils portent tous le brassard distinctif de leur appartenance au service de santé.

Sur une photo parue en 1915 dans l'Illustration, on peut voir des aumôniers de plusieurs confessions : de gauche à droite, habillés en noir, deux prêtres catholiques, un pasteur et un rabbin portant tous le brassard de la Croix Rouge.

Dans la zone des combats, médecins, pharmaciens, dentistes, brancardiers, infirmières mais aussi aumôniers, s'acharnent à secourir les blessés : ils portent tous le brassard distinctif de leur appartenance au service de santé.

Sur une photo parue en 1915 dans l'Illustration, on peut voir des aumôniers de plusieurs confessions : de gauche à droite, habillés en noir, deux prêtres catholiques, un pasteur et un rabbin portant tous le brassard de la Croix Rouge.

On peut facilement imaginer le calvaire d'un blessé tombé entre les lignes :

On peut facilement imaginer le calvaire d'un blessé tombé entre les lignes :

la douleur des blessures, la vision de ses amis morts autour de lui et la solitude et l'angoisse de ne pas être retrouvé par les brancardiers qui doivent venir récupérer les blessés sous le feu de la mitraille.

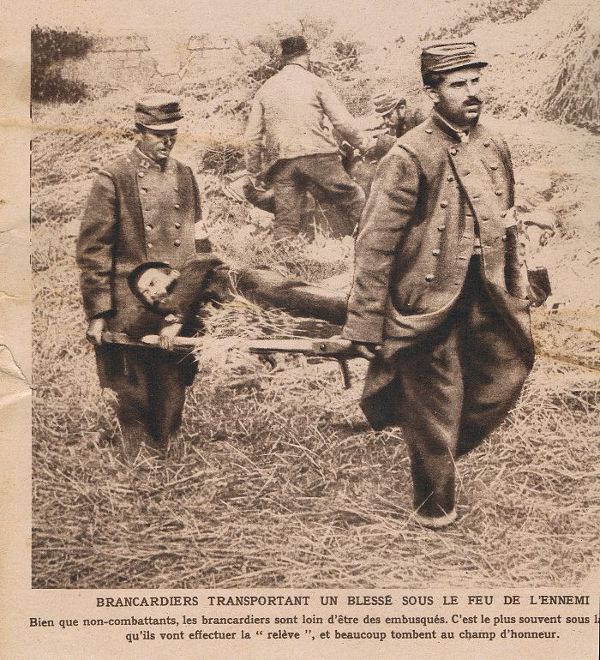

Les brancardiers, souvent des pacifistes réfractaires donc non combattants, risquent en permanence leur vie.

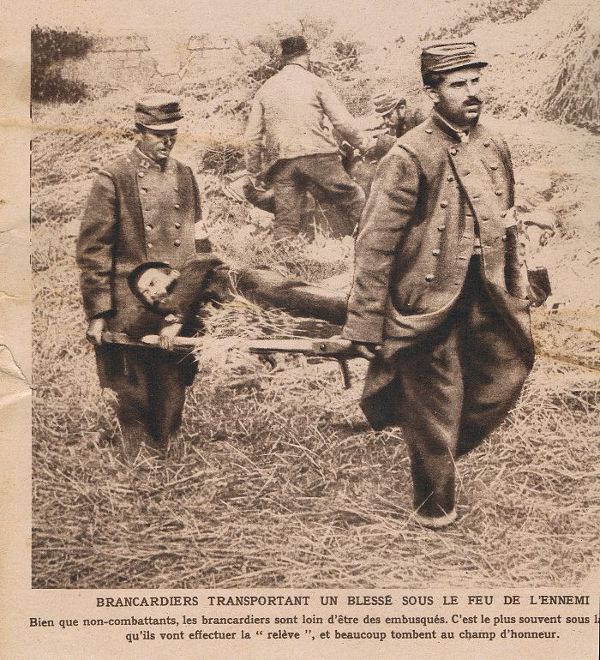

Une photo publiée dans "Le Miroir" du 3 janvier 1915 a pour légende :

Brancardiers transportant un blessé sous le feu de l'ennemi. Bien que non combattants, les brancardiers sont loin d'être des embusqués. C'est le plus souvent sous la mitraille qu'ils vont effectuer la "relève" et beaucoup tombent au Champ d'Honneur (collection P. L'Hermite). Le blessé est ensuite transporté au poste de secours à quelques centaines de mètres du front. Souvent un aumônier l'accompagne, l'encourage et le réconforte comme le montre un dessin de SEM présenté dans cette exposition (Coll. P. Vandenbussche) :

Le blessé est ensuite transporté au poste de secours à quelques centaines de mètres du front. Souvent un aumônier l'accompagne, l'encourage et le réconforte comme le montre un dessin de SEM présenté dans cette exposition (Coll. P. Vandenbussche) :

Au poste de secours, le médecin a la lourde tâche de trier les blessés suivant la gravité de leur état :

les plus gravement blessés meurent sur place dans des abris de fortune. Mais s'il a une chance de survie, le blessé est transporté à l'ambulance où il est opéré

puis tranféré dans un hôpital à l'arrière : chaque jour des milliers de blessés sont évacués du front et les hôpitaux sont pleins.

La Croix Rouge installe dans l'urgence des hôpitaux auxiliaires dans tous les locaux disponibles le plus souvent avec l'aide financière de la population.

Beaucoup de femmes de la ville viennent aider, soigner et réconforter les soldats blessés.

Au même titre que les combattants, les personnels du service de santé reçoivent des décorations :

la médaille de la SBM.

Au poste de secours, le médecin a la lourde tâche de trier les blessés suivant la gravité de leur état :

les plus gravement blessés meurent sur place dans des abris de fortune. Mais s'il a une chance de survie, le blessé est transporté à l'ambulance où il est opéré

puis tranféré dans un hôpital à l'arrière : chaque jour des milliers de blessés sont évacués du front et les hôpitaux sont pleins.

La Croix Rouge installe dans l'urgence des hôpitaux auxiliaires dans tous les locaux disponibles le plus souvent avec l'aide financière de la population.

Beaucoup de femmes de la ville viennent aider, soigner et réconforter les soldats blessés.

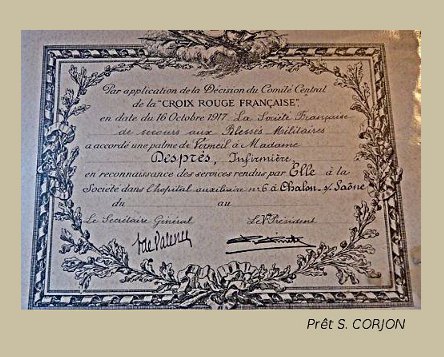

Au même titre que les combattants, les personnels du service de santé reçoivent des décorations :

la médaille de la SBM.

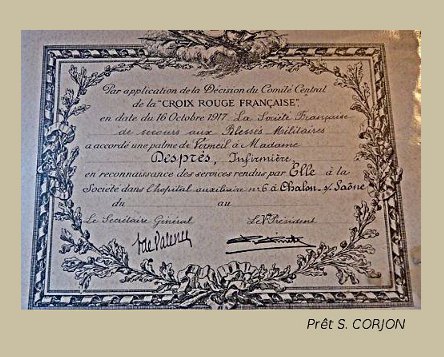

Voici un certificat décernant une palme de vermeil à Madame Desprès, une infirmière travaillant dans un hôpital auxiliaire à Châlons/Saône. Merci à S. CORJON d'avoir transmis ce document de sa famille.

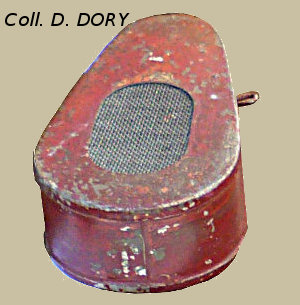

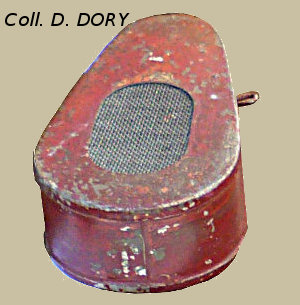

Enfin, voici un objet fort utile aux brancardiers qui devaient pénétrer dans une tranchée pour aller chercher des blessés : la boite à grillons.

Les grillons, permettaient de tester la présence de gaz asphyxiant dans une tranchée avant d'y pénétrer ! (Coll. D. DORY)

La protection contre les gaz :

Enfin, voici un objet fort utile aux brancardiers qui devaient pénétrer dans une tranchée pour aller chercher des blessés : la boite à grillons.

Les grillons, permettaient de tester la présence de gaz asphyxiant dans une tranchée avant d'y pénétrer ! (Coll. D. DORY)

La protection contre les gaz :

La première attaque allemande avec des gaz asphyxiants a eu lieu à Ypres en 1915. A partir de là, ce fut une escalade dans la guerre des gaz et chaque bélligérant rivalisa d'ingéniosité pour envoyer des gaz sur l'ennemi avec des résultats "performants", le but étant d'immobiliser le maximum de soldats de l'armée adverse. Les deux camps essaient de protéger leurs troupes au sol et l'armée met en place une série d'équipements : il s'agit de protéger les yeux, le nez et la bouche (les gaz faisaient des dégâts considérables dans le système respiratoire) :

les lunettes montées sur caoutchouc et attachées avec une ficelle ne devaient pas être très efficaces pour protéger les yeux : Le premiers masques à gaz performants, avec des cartouches filtrantes ne furent mis en service qu'en 1917.

Avant cette date les soldats français n'avaient que des tampons imbibés d'un produit destiné à neutraliser les gaz, à placer sur le visage.

On peut facilement imaginer les tortures que devaient subir les Poilus, brûlés à l'extérieur et à l'intérieur lorsqu'un nuage de gaz venait s'étaler sur leur tranchée.

Le premiers masques à gaz performants, avec des cartouches filtrantes ne furent mis en service qu'en 1917.

Avant cette date les soldats français n'avaient que des tampons imbibés d'un produit destiné à neutraliser les gaz, à placer sur le visage.

On peut facilement imaginer les tortures que devaient subir les Poilus, brûlés à l'extérieur et à l'intérieur lorsqu'un nuage de gaz venait s'étaler sur leur tranchée.

► ADF (Association des Dames de France),

► UFF (Union des Femmes Françaises )

Dans la zone des combats, médecins, pharmaciens, dentistes, brancardiers, infirmières mais aussi aumôniers, s'acharnent à secourir les blessés : ils portent tous le brassard distinctif de leur appartenance au service de santé.

Dans la zone des combats, médecins, pharmaciens, dentistes, brancardiers, infirmières mais aussi aumôniers, s'acharnent à secourir les blessés : ils portent tous le brassard distinctif de leur appartenance au service de santé.

la douleur des blessures, la vision de ses amis morts autour de lui et la solitude et l'angoisse de ne pas être retrouvé par les brancardiers qui doivent venir récupérer les blessés sous le feu de la mitraille.

Les brancardiers, souvent des pacifistes réfractaires donc non combattants, risquent en permanence leur vie.

Une photo publiée dans "Le Miroir" du 3 janvier 1915 a pour légende :

Brancardiers transportant un blessé sous le feu de l'ennemi. Bien que non combattants, les brancardiers sont loin d'être des embusqués. C'est le plus souvent sous la mitraille qu'ils vont effectuer la "relève" et beaucoup tombent au Champ d'Honneur (collection P. L'Hermite).

Voici un certificat décernant une palme de vermeil à Madame Desprès, une infirmière travaillant dans un hôpital auxiliaire à Châlons/Saône. Merci à S. CORJON d'avoir transmis ce document de sa famille.

La première attaque allemande avec des gaz asphyxiants a eu lieu à Ypres en 1915. A partir de là, ce fut une escalade dans la guerre des gaz et chaque bélligérant rivalisa d'ingéniosité pour envoyer des gaz sur l'ennemi avec des résultats "performants", le but étant d'immobiliser le maximum de soldats de l'armée adverse. Les deux camps essaient de protéger leurs troupes au sol et l'armée met en place une série d'équipements : il s'agit de protéger les yeux, le nez et la bouche (les gaz faisaient des dégâts considérables dans le système respiratoire) :

les lunettes montées sur caoutchouc et attachées avec une ficelle ne devaient pas être très efficaces pour protéger les yeux :

@ Marie-France Castang-Coutou

Contact: mfcc24*liorac.info (remplacer * par @)